カート・ヴォネガット『これで駄目なら』 感想

大学の卒業式にしばしば招かれていたヴォネガットの講演集。他愛のない話を繰り返す部分も多く、要約らしい要約もできないので、講演を聴いた大学生のごとくだらだらと感想をかきます…。

=====

鉄板ネタみたいなのがいくつかあるのだが、ひとつを小話として載せておく。

会社の上役のためにスピーチ原稿を書いていた時代、「クリームが高いのは、牛が小さいバケツにまたがるのを嫌がるから」というジョークを盛り込んだところ、原稿を確認しないままその箇所に達した上司が笑いすぎて鼻血を出しながら退場してしまった、翌日ヴォネガットはクビになった、という話。人生にこんなエピソードがあるのはおもしろすぎてずるい。

ヴォネガットが、先生や家族への感謝を忘れるな、人道的であれといった良識ある発言以外で繰り返し述べているのが、両親と子がいるだけでは家族としては最小単位にすぎず、親戚や地域ぐるみの付き合いなどが大切であるということ。コンピューターやテクノロジーから距離を置き、警戒することである。

小説を読んでひしひし伝わっていたことだが、彼は穏やかで思いやりに満ちた好人物、ヒューマニストであった。それ自体はいいことだが、あまりに理想主義ではないかと感じさせる部分もある。コンピューターと距離を置くことが不可能な現代ではいかに付き合っていくかを考えなければならないし、寛容や人道を訴えるだけでは世の中が回らないことは昨今のテロやトランプが示している。

また、彼のSF的な発想ーースローターハウス5で見られるような、人間の性は5つあるとか、天使や悪魔といった形而上学的な存在は4次元に存在するので干渉できないとか、過去・現在・未来、全ての瞬間はパラレルに存在していてひとつの大きな絵のように眺められるとかいう思想は、切り詰めた状況設定で哲学的な思考実験を行うことによってではなく、もっと素朴な出発点から産まれたものであることが読んでいて伝わった。親子イコール家族ではない、男女だけが性別ではないという思想は、考えてみれば思考実験というよりフラットさであり、ある種のリベラリズムである。

<メモ>

・『母なる夜』のような人の心を打つリアリズムも、小説にこんなことができるのか…と驚かされるアクロバティックな戦争文学『スローターハウス5』も傑作だと思うけれども、文学者の講演のわりに内容がモラリストすぎてびっくりした。小説は面白いがモラルを説く講演集にはあまり惹かれない。

・中国人は知恵が回らなかったから火薬を花火にしか使わなかった、という言及が出てくるが、ヴァレリーの文章にも出て来るし、特に西洋でお決まりの話なのかもと思った

・天使や悪魔は4次元にいて…みたいなのは今考えるとカラマーゾフっぽい

・金で解決できることは解決すべし、金はそのためにあるんだから という発言にいたく同意

・ゴーストダンスはアメリカの民族発祥

・シカゴ大火の元になったのはランタンを蹴飛ばした一頭の牛で、「オリアリー夫人の牛」と言えば伝わるらしい

穂村弘『短歌の友人』 要約

- 作者: 穂村弘

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2011/02/04

- メディア: 文庫

- 購入: 3人 クリック: 12回

- この商品を含むブログ (24件) を見る

<方針>

短歌を読み解く鍵は、根底に流れる「生のかけがえのなさ・一回性」であることを基本に置き、ここ数十年の短歌の変化、それを象徴的に示す事案に触れつつ、短歌の歴史と未来について書くエッセイ集。

<戦後と短歌>

前衛短歌において、「一人称・自意識の拡張」「韻律の革新」「喩法の導入」「アイロニー」などのレトリックは、もともと戦争及びその歪みを抱え込んだ戦後的な共同幻想(家族や国家、異性愛など)を打つために選ばれた武器であった。だが時間の経過とともに敵の姿は見失われ、彼らの掴んだ武器は道具へ、そして玩具へと変わっていった。ニューウェイブと言われる短歌は、この玩具としての言葉の使用を進める動きでもある。

<コミュニケーションへの飢餓>

物語や目的が生きていた時代の自己意識を考えるとき、大いなる使命の前には良くも悪くも己の命は小さな物に感じられたのではないか。そのような状況下では、時々の個人の気分などはほとんど問題にならなかっただろう。だが、命の使いどころの見えない現代では事情は大きく異なっている。何かのために使われることもなくなった命は、それ自体が目的化してどこまでも肥大し始めることになる。現実の生活に目を向けても、物語は目的を見失ったときから我々は自らの健康や幸福に過剰なこだわりを持ち始めたのはなかったか。(中略)そのような時代の人間は、自らの命を満たすときどきの気分というものに限りなく敏感になっていく。気分を何よりも大切にしたい贅沢な人間同士が二人きりで世界のバランスをとって行くことは難しい。互いの価値観やニーズのわずかなズレが、強い痛みを伴って意識されてしまうのである。そのような状況下では、今度は二人の関係性自体が目的化してしまうこととなり、その結果、絆というものの価値が高騰する。

<リアルはどこから来るか>

ある短歌作品の冒頭を伏字にして、もとの内容を予想してみる。

◯◯◯◯◯◯◯

おかれたる

水色の

ベンチがあれば

しずかなる夏

解答例に「図書館の本」「コカコーラの缶」などそれらしいものを代入すると、ベンチの上にある図書館の本、コカコーラの缶から夏の情景が浮かんでくる。しかしなんと本来の7文字は「うめぼしのたね」である。

本やコーラの方では、ドラマのセットのように平面的で、いわば何度でも繰り返し可能な世界を描いているのに対し、うめぼしのたねが置かれたベンチは一回きりの情景であり、別次元のリアリティを以って描かれている。ゴミであると同時に生命の源でもある「たね」によって、現にわれわれが生きている世界の感触を伝えているというわけだ。

他にも、5W1Hを省略することで得られるリアリティや、「道端に落ちている、少し端の折れたタオル」「かすかに傾いているくだもの屋の台」などを描くことで、すなわち小さな違和感の強調によって、逆説的に「本当にあったことなのだろう」と思わせるリアリティを得る手法が示される。どれも突き詰めると「生のかけがえのなさ」に収斂する表現である。

あやまりに

行ったわたしを

責めるなよ

ダシャンと閉まる

団地の扉

もうひとつ例を挙げる。ラジオ番組に応募されたこの歌は、魅力のポイントが一点に集中している。それはもちろん「ダシャン」であり、ガシャンと閉まるよりずっと、生のかけかえのなさ・一回性を深く伝える。

ベンチの上に置いてあるのが「うめぼしのたね」であること、団地の扉が「ダシャン」と閉まること。その深さを読者が見逃さないのは、皆が生の一回性を深いレベルで共有しているからだが、詩歌を創作する側に回ったとき、「ダシャン」「うめぼしのたね」という表現の発見は難しい。日常の多くの場面において、私たちはわけのわからないものを持ち込まないように強いられてるわけで、(新聞や新書に斬新なオノマトペやメタファーが満ちていたら大変だ)普通の場面で扉は「ガシャン」と閉まることが望ましい。合理性を追い求め、矛盾や混乱を排除し、通りのいい形態にすることは、最終的には人間全体が「生き延びる」という大きな目的に収束する。すなわち、人間の生存を支える大きな目的意識が、ベンチの上にたしかにあるはずの「うめぼしのたね」を見えなくさせているのだ。

<リアルの変容>

元々の短歌は、リアルを得るもなにも、季節の美しさやふと感じた風流を素朴に詠む「実感の表現」であったわけで、わざわざリアル・モードへの切り替え技巧を要するものではなかったはずだ。

おさなごの

風邪きづかひて

戻り来る

きさらぎの夕べ

未だ明るし

(柴生田稔)

例えばこの歌には、初句から結句まで一貫してリアリズムだが、それはリアリティを持たせようという特別な技巧ではなく、豊かな世界の空気感そのものに支えられている。

門灯は

白くながれて

焼香を

終えたる指の

粉をぬぐえり

しじみ蝶

草の流れに

消えしのち

眠る子供を

家まで運ぶ

(両方とも吉川宏志)

対照的なのはこのような歌で、「焼香を終えた指をぬぐう」「眠る子供を家まで運ぶ」などリアルな描写があるものの、個人技によって作られた現実感である。

また、最近は短歌界隈でアニミズムが流行っているらしい。動物や自然物との交流を歌に盛り込むのだが、著者は普段反アニミズム的な世界に暮らしているので同調しずらいと述べる。著者の感じる反アニミズムを端的に表現すると、寿司屋を回転寿司屋に変えてしまう力のことだと言う。

本物の寿司屋しか知らない人からすれば、回転寿司屋は悪夢的な場所であるはずだ。現代では悪夢的であることがすなわちリアルなのであり、近年のアニミズム傾向は、回転寿司屋的なリアリティに対する反作用なのではないかと指摘する。寿司屋を回転寿司屋に変容させる力のなかに人の荒廃や堕落を読み取ることは容易だが、問題はその裏にリアルな必然性が貼り付いていることであり、アニミズムのように「昔に戻れ」と言う以外のかたちで表現を新たに展開すべきだと結論づける。

<メモ>

・いかにも歌人のエッセイらしく、論理が怪しいなというところが多いが、多くは用語設定や概念の腑分けの雑さから来ていて、指摘自体は鋭いのではないかと思った。要約してるとなおさら話の流れが分かりにくいと部分がありモヤモヤした

・良さそうな歌人をたくさん知れたので入門書によさそう 吉川宏志と小島ゆかりをたぶん買う

・都庁はかっこいい建築だけど、内部では修復できないレベルの雨漏りがあるらしい、東京らしい悪夢である

上野千鶴子『女ぎらい ニッポンのミソジニー』 要約

- 作者: 上野千鶴子

- 出版社/メーカー: 紀伊國屋書店

- 発売日: 2010/10/06

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 11人 クリック: 378回

- この商品を含むブログ (51件) を見る

男の値打ちが何で決まる(ことになっている)かというと、男からの評価であり、もし女からの評価を得たければ、地位や名誉、富などをめぐる男の間での覇権ゲームに勝ち抜くことが一番の王道である。女はあとから自動的についてくるーーというのがつい最近までの価値観であった。男が女からの評価を気にするようになったのは、女が自分自身の力で富や権力を獲得できるようになってからのことである。この現象は女の世界では起きず、女の覇権ゲームは女の中だけで完結しない。要は、男から女として認められ、選ばれるのでなければ「女は女になれない」ということである。

男の間にはホモソーシャル(性的な関係を含むホモセクシュアルではない、この二者を分けたのがセジウィックである)な連帯があり、その一員として認められるか否かは昔から男性性を担保するための生命線であった。古代ギリシャでは同性愛において、客体化されること、貫かれること、を別の言い方で”femilize”と言ったが、男性が最も恐れるのはこの性的主体からの転落である。「おかま」という蔑称が男性成員からの排外としてポピュラーなのは象徴的だ。ホモソーシャルな集団は、おかま狩り、すなわちホモフォビアによって維持される(ただしセジウィックはホモソーシャルとホモセクシュアルは明確に異なるものではなく連続的であるとしている)。そして、主体性の確認として非常に重要なのが女性を性的客体として所有(モノ)にすることである。「女房ひとり言うこと聞かせられないで、何が男か」という判断基準は今でも生きており、このような女性の客体化、他者化、物格化、ひいては女性蔑視をミソジニーという。

=====

<性と社会構造の関係>

ミソジニーが生み出したもののひとつに「性の二重基準化」がある。近代の黎明期である十九世紀ヴィクトリア朝では、一夫一妻制と売春宿が制度として確立した時期であり、建前で相互の貞操を謳いながらも、男はいわばルール違反で売春宿に通うのが普通であった。当時は、男は色好みでもよいが妻は貞淑で性的に無垢であるべし、という価値観が通っており、(今とそれほどは変わっていない)このように男女の性道徳に差があることを「性の二重基準化」と呼ぶ。この頃、男から見れば、生殖の妻/快楽の娼婦、のような二分化を女性に当てはめることになった。特定の女性に真剣なのであれば、性の対象として見てはならない、なぜなら相手をまじめに扱っていないことになるから、という奇妙なジレンマは今も生き延びているし、多くの言語圏で”son of a bitch”、”bastard”のような母の貞操を非難することが男に対する侮辱であることからも見て取れる価値観である。

近代の婚姻法以前では、性関係は必然ではなかった。子供が産まれなくとも正妻の地位は脅かされないし、養子縁組をすればよいだけ、あるいは側妾に産んでもらえればよい。母が誰であろうと、強固な家長制のもとで父の傘下に入れられる。婚姻とは何よりもまず子供の帰属を決める親族関係のルールであった。夫婦間に「(子作りを含まない)セックスの義務」が生じたのは近代婚姻法以降なのだ。正確にいうと、「セックスに応じない」ことが正当な離婚理由になるという法の運用上の前例から推定されるのだが、フーコーが「権力の官能化」と呼ぶこの現象を、著者は「夫婦関係(権力)のエロス化」と言い換えて論を進める。それまでの夫婦間の性の手ほどきといえば単に生殖を目的としたお堅いものであったのが、夫婦間の官能こそ快楽の最たるものだとする言説が目立ち始める。ヴィクトリア朝の初期から時代が進み、昼は貞淑に・夜は娼婦のように、があるべき姿として認知され始めたのである。そしてこの変革は、ヨーロッパのブルジョワ階級で起こったものであり、セクシュアリティは階級の産物であることをフーコーは指摘する。それこそ、恋の相手を「遊女さま」、妻や母たる女を「地女」と呼んで区別していた江戸時代の日本からすれば新奇な考え方であったろうし、夫婦間のエロスが特権化されたのは歴史上限られた時代と文化圏においてのみである。セクシュアリティは、親密さや愛着から暴力まで、幅広くあらゆるものと結びつくが、それはセクシュアリティの本質が薄いということである。つまり「性は親密さの表現である(べきだ)」のような言説は規範的な命題に過ぎず、私たちが知るのはある特定の歴史的文脈において、性が特定の何と特権的に結びつきやすいか、という蓋然性のみだ(権力のエロス化もこれの一例)。

現皇太子がプロポーズしたときの台詞が「一生全力でお守りします」だったことは有名だが、「守る」とは所有の言い換えで、囲いに閉じ込めて支配することであり、男にとって愛が所有や支配に偏ることを示す端的な例であると指摘する。その裏側で、女にとっての愛が従属や被所有であることも多い(「あなたについてゆきます」など。どちらも「権力のエロス化」を内面化している)。愛の表現として、好きになった男の家へやってきて掃除や料理をするのが珍しくないのも、主婦が上流階級以外での不払い家事労働者になってからの歴史的事実の反映であり(貴族やブルジョワなら、下女にはふさわしいが妻としては不適と考えたに違いない)、あらゆる性愛にまつわる前提は時代と地域によって異なるのだ。

=====

<皇族のミソジニー>

オセアニアの創生神話などと同じく、偉大な王(日本ではむろん天皇)は外部からやってくる。群雄割拠の豪族の中からなぜその者が力を握ったのか、その権威の正当性は外部に担保されなければならないからだ。ちなみにこの王の婚姻は自分より下の階級(他の豪族)から妻をめとるわけで、女から見ると上昇婚にあたる。王の娘は自分より上の階級が存在しないため、同族の男と結婚するか、日本では、人間と結婚するには身分が高すぎるので神と結ばれる、という体のいい理由で伊勢によく放逐された。この斎宮制の成立が女系皇族の地位低下が始まる時期と重なっており、一八八九年の皇室改革によって決定的となった。江戸時代までは女帝も存在したが、この武家の継承規則に合わせる改革のあとは男系天皇が絶対である。二〇〇六年に悠仁親王が誕生した際、各紙で掲載された家系図には明らかに男女で扱いの差があった(たとえば大正天皇の母は明治天皇の側室にあたるが、側室の名はもちろん略されている)。また、日本の法律では日本人男性と外国人女性の子供に国籍は認めていたものの、一九八五年になるまでその逆(妻のみ日本人)は認めていなかった。このように皇室の家長制を強固に家族の手本としているようでは、ミソジニーからの脱却は遠いと著者は指摘する。

=====

<まとめ>

ホモソーシャルな集団は、ホモフォビアの裏返しであるミソジニーによって成り立つ。という図式を得ると、歴史的事件から、なぜ女好きの男は、その実女を見下しているのか。なぜ男はおとなしい女や、自分より能力の低い女を欲望するのか。などといった日常の現象まで理解しやすくなるだろう。今までの話を突き詰めていくと、「女」とは「男でないもの」に与えられた「徴つき」の名称であることが見えてくる。それは「たくましくない者」「つつましい者」「無力な者」、すなわち主体足らざる者の総称であり、男はその要素を自分から切り離すことでアイデンテティを守っているのである。そして、フェミニストとは、与えられた「女」の席に違和感を感じ、それを変革しようとする者のことである。

=====

<メモ>

戦時中の輪姦なんかもホモソーシャルの確認であるという指摘(やれなきゃ男じゃない

という圧力)、スーフリ事件にも言及がある

出征中の夫を待つ妻の貞操を監視化に置くのは、国防婦人会の隠れた使命であった

娼婦と正妻の区別、聖化は負債論で触れられていたなと。再読の機

素性の知れない女が美貌だけで勝負、階級を駆け上がるというのは近代のファンタジーで、身分社会ではありえない

嫉妬は男を奪った別の女に向かうが、男の嫉妬は自分を裏切った女に向かうことが多い。それは所有権の侵害、女がひとり所属することで保たれていた男の体面が壊されるからだ。恋愛は女にとっては男をめぐる競争のゲームだが、男にとっては自己のプライドとアイデンテティを賭けたゲームである。もともとラテン語では、ファミリアは妻子や家畜、奴隷などを意味する集合名詞であった。

援助交際の過程として、母を、ひいては女を下に見ている父への嫌悪は強い理由になりうる。父親世代の客を父の代理人に見立て、父に属していながらけして触れることのできない体を粗末に扱うことによって父に復讐するのだ。自傷を通じてしか復習できないのが絶対的弱者である娘の選択肢の狭さである。社会心理学者のエリクソンは、こういった機序を「否定的アイデンテティ形成」と呼び、娘たちの多くの父親が聖職者や教師などの抑圧的な親であったことも早くから指摘していた。母と同じようになりたくない、という母への蔑視も動機のもとになりうる。

援助交際が話題になった時分、インタビュアーの質問に応じて、ブランド品が買いたいから・お金が欲しいから、などと答えた女の子たちは「拝金主義」と言われたが、当時の取り上げかたよろしく、消費社会に毒された少女たちーーと、動機をそのまま信じるのは彼女たちの戦略にはまっている。「拝金主義」はその理由を共有する大人に提供されたわかりやすいスケープゴートであり、そう言えば大人が勝手に「わかって」くれるからだ、とする宮台真司が引用されている。

娼婦になる理由の例としてさらさら書かれているのが「自分に商品価値があるのなら、せめて高いうちに売って金を儲けたいと思う者、性なんてなんの意味もないということを自分の体で確かめたいと思う者、自分なんかつまらない存在だと卑下するあまり、男の役に立つことで自己を確認しようとする者…」などとあり、その例の短く的確なさまに驚いた

東電OL事件をこの本によって初めて知った。年収一千万を稼ぐ女総合職の黎明世代の女性が、なぜ夜の街で立ちんぼをして二千円〜五千円で体を売っていたのか。ある人にとっては明快な、ある人にとっては謎の事件であった。

上野千鶴子の仕事はどれも、セクシュアリティの歴史を紐解くところから始まる。歴史の中で位置付けるということはすなわち脱・自然化であり、なぜ歴史を学ぶのか?という問いに対してひとつの有効な答えではないかと思った。当たり前に見えがちなあらゆる物事、制度や慣習には始まりがあること、そして終わりが来るかも知れないということを、タイムマシンを借りて見学するわけだ。

東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』要約

- 作者: 東浩紀

- 出版社/メーカー: 株式会社ゲンロン

- 発売日: 2017/04/08

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (25件) を見る

<そもそも観光とは?>

貴族の修身として行われていたヨーロッパ各地の旅を、民衆レベルで行ったものが観光のはじまりである。黎明期を語る上で欠かせないのがトマス・クックという実業家。ツアーの行き先では観光客の無教養、粗野が嘲笑の種になったが(今の中国人観光客を笑う図と重なる)、クックはむしろそれを目標にしていた。彼は観光を通じて大衆を啓蒙し、社会を良くできると考えた人物であった。

観光客の出現は、ベンヤミンが注目した遊歩者(パサージュと呼ばれる商店街建築をうろうろと見て回る人々)が現れたのと同時期であり、二者のふるまいはよく似ている。観光客にとっては訪問先の全ての物事が商品・展示物であり、無為なまなざしの対象となるわけだ。観光客は、旅行先で見るはずのなかったものを見、知り合うはずのなかった人々と対面するのである。

<現代思想おさらい>

シュミット、コジェーヴ、アーレントの三人は、十九世紀から二〇世紀にかけての大きな社会変化のなかで、あらためて人間とはなにかを問うた思想家である。そこでシュミットは友と敵の境界を引き政治を行うものこそが人間だと答え、コジェーヴは他者の承認を賭けて闘争するものが人間だと答え、アーレントは広場で議論し公共をつくるものこそが人間だと答えた。答えはいっけん三者三様だが、彼らが人間と対比したものを考えると、共通の問題意識が浮かび上がってくる。

それはグローバリズムと共に現れた、"ジャンクフードと娯楽に囲まれ、政治も芸術も必要とせず、提供される新商品に快楽を委ねているだけの消費者は、生物学的に生きていようと「人間」ではない"、という認識である。言い換えれば、彼らはみな、グローバリズムが可能にする快楽と幸福のユートピアを拒否するためにこそ、人文学の伝統を用いようとした。

ここでグローバリズムと対置されるのが、ひとりの自分ではなく、より大きな概念(国家や共同体など)に精神的な拠り所を持ち、連帯すること、成熟することを求めるナショナリズムである。

著者はこの二項対立が相反するものではなく、現代の国家では両方が重なり二重構造になっていることを指摘する。そして観光客は、「個人から市民へ、国民へ、そして世界市民へ」という単線的な物語から外れている。それゆえに近代思想の枠組みでは原理的に政治の外部として扱われるが、著者はふわふわした存在であるところの観光客という概念を通してこそ、新たな政治の回路を見出せるのではないかと考えている。

<数理モデルの導入>

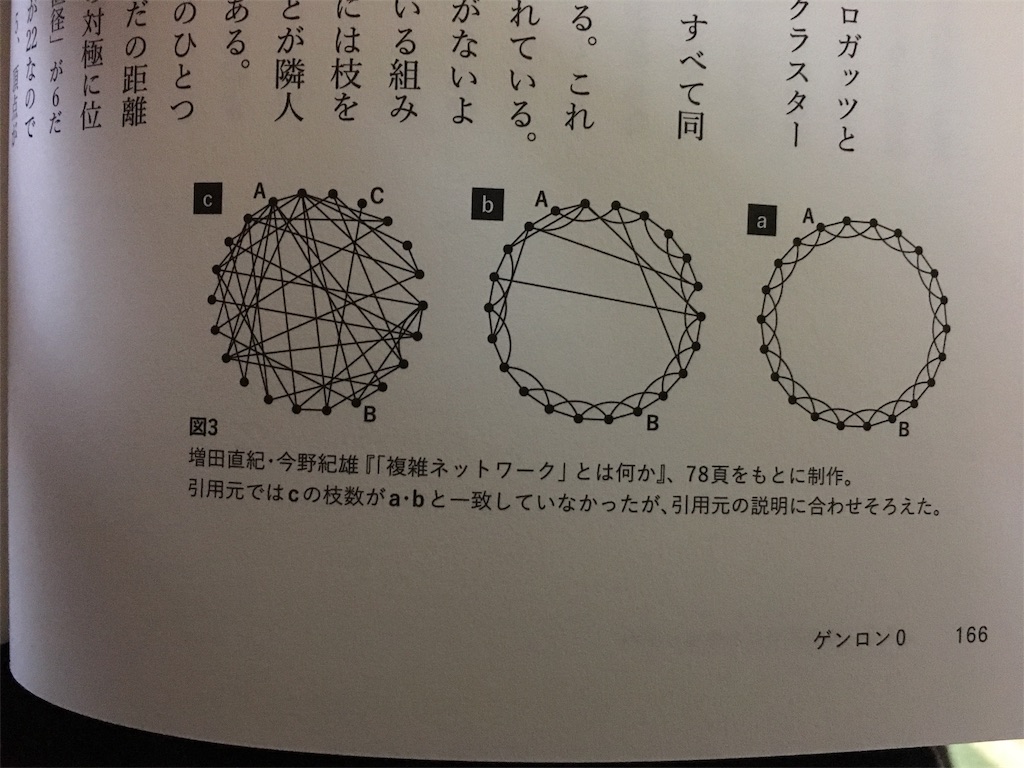

友達の友達の友達の…を六回続けると世界中の人間を網羅できるとは言うものの(これは数理モデルを用いて証明できるらしい)、感覚的には想像しづらいところがある。ここでは点を人と見たてて、ある人同士が友人である場合点と点の間に線分を引く、というやり方で図を描き、人間関係のモデル化してみる。

a,b,cの図は全て点の数、線分の数が同じである。人間関係は基本的にはa図のように、友人の友人は自分の友人であるような"閉じた"コミュニティになるが、これでは多角形の反対側へ関係を伸ばすだけでも、友達の友達の…を5回使ってしまう。c図は、a図の線分を全てランダムに引き直したものだが、これも実際の人間関係を表せているとは言い難い。

b図はa図の線分の15パーセントをランダムに「つなぎ替え」たものである。基本的には"閉じた"コミュニティだが、いわば、そことそこが友人同士なのか!という驚きを少し含んだ図である。友達の友達の…で全世界を網羅するために必要なのはこの「つなぎ替え」であり、ランダムな・意外な・普通なら繋がるはずのなかった繋がりこそが人と人の連帯において重要な役割を果たしていることを指摘する。

「つなぎ替え」の生み出す近道が人々を近くの三角形から遠くの三角形へ連れ出し、他者との出会いに誘う。ところが、社会の複雑さがある臨界を超えると、この「つなぎ替え」の性質そのものが変質し、「優先的選択」と呼ばれるものに変わってしまう。ごく簡単に説明すると、富や権力が極端に集中した点が現れると、「つなぎ替え」はもはやランダムに発生せず、点と点を結ぶ線も方向性を帯びてしまうということである。

<マルチチュード>

ネグリとハート(『帝国』2003年刊)という思想家の提唱したマルチチュードという概念を用いて、個人ではなく、国家でもなく、かつてのマルクスのように階級でもない第三の概念へのアイデンティファイを試みる。(それは"家族"なのだが、一旦省略して先に進む)

マルチチュードの前に、書名にもなっている『帝国』についての説明が必要である。ネグリとハートは、国民国家は経済的・文化的な交換をもはや支配下に置けず、新しい秩序が発生している、村落や都市の延長として国民国家を考えることはできないとし、これを国民国家の体制から『帝国』の体制への移行だと指摘した。(前述の一極集中≒優先的選択の集合体でもある)そして、この体制への反作用として内部で生まれる『帝国』の秩序そのものへの抵抗運動を、彼らはマルチチュードと呼んだ。要は反体制運動や市民運動のことだが、かつての運動と異なり、グローバルに広がった資本主義を拒否せず、むしろ利用する(インターネットの情報収集や動員、企業やメディアとの連携など)。

このマルチチュードの概念はイデオロギーを失った冷戦後の抵抗運動に熱狂的に受け入れられた。実際にアラブの春やNYのウォール街占拠などの運動の様子をぴたりと言い当てており、マルチチュードの成功例とされている。

しかし著者は、これらの運動はどれも決定的な力を持たず、結果的にはロマンでしかなかったこと、そして、マルチチュードは生成の過程が説明されず、ただ反作用としてしか扱われないこと、また、その抵抗において、抵抗運動の意味内容は鑑みられないのに、抵抗運動は連帯していくーーつまり連帯も、連帯の理由も存在しないのに連帯することになっているーー無から連帯が生まれている、ことを指摘する(こういう思考回路を否定神学的と言う)。

ここで著者は19年前の著作である、『存在論的、郵便的』を引きながら、否定神学的な思考を更新する。

<郵便的>

神は存在しないが、存在しないという空白によって存在する。この否定神学的な思考を更新するのが、「郵便的」な捉え方である。これは、神はとりあえず存在しないが、現実の様々なエラーによって、あたかも存在しているかのような効果を及ぼす、というもの。このエラーを誤配と呼び、郵便になぞらえて表現している。

観光客は、誤配や前述の「つなぎ替え」に満ちた存在である。画集など一度も見たことのない人間がルーブルでモナリザを見る、自分で料理も作ったことがない子供がパリの屠殺場を見学する。彼らが正しく見たものを理解するなどありえず、誤解に満ちてはいるが、まさにその「誤配」こそが新たな理解やコミュニケーションに繋がる、それが観光の魅力でもある。

人が誰かと連帯しようとする、それはうまくいかない。けれどもあとから振り返ると、何か連帯らしきものがあったような気がしてくる。そしてその錯覚が次の連帯の(失敗の)試みを促すーーこれが著者の考える観光客=郵便的マルチチュードによる連帯の姿である。

21世紀の新たな連帯は、「帝国」を外部から批判するでもなく、内部から脱構築するでもなく、いわば誤配を演じなおすことである。出会うはずのない人に出会い、考えるはずのないことを考え、「帝国」の体制に再び偶然を導き、集中した枝をもう一度つなぎ変え、優先的選択を誤配へ差し戻し…。こうした実績の集積によって、特定の頂点への富と権力の集中はいつでも転覆し再起動可能であること(数理モデルでは、富や権力の集中が必然的であると同時に、集中する頂点に必然性はなく代替可能であることを示す)を常に人々に思い起こさせる。あらゆる抵抗は誤配の再上演から始まるのであり、これを観光客の原理と名付ける。